Nadine Nell-Tuor, PH Zug

Ein Zuhörmodell

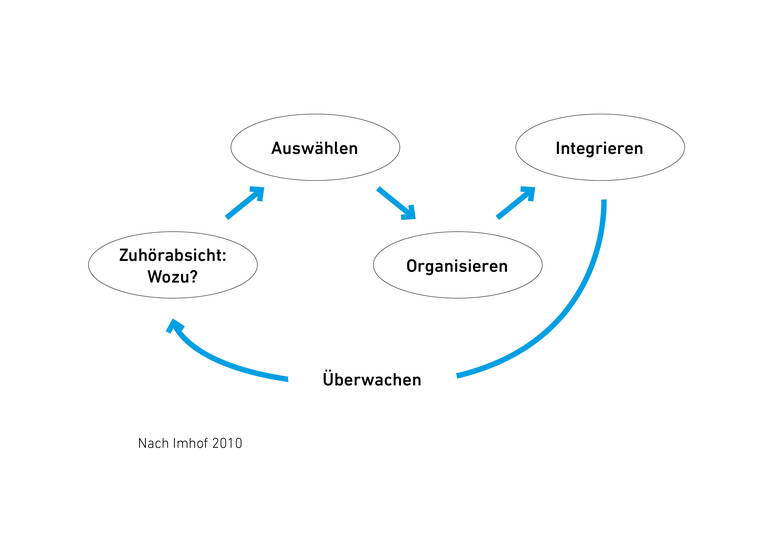

Um den Zuhörprozess fassbar zu machen, dienen Modelle. Ein wichtiges Zuhörmodell hat die Psychologin Margarete Imhof entworfen. Es bezieht sich auf das Zuhören in monologischen Situationen und zerlegt den Zuhörprozess in verschiedene Schritte.

Zuhörabsicht

Zuhören ist ein aktiver, selbstregulierter Prozess. Entsprechend beginnt er mit einer Zuhörabsicht – man muss zuhören wollen. Um den Schüler:innen die Bildung einer Zuhörabsicht zu erleichtern, ist es wichtig, sie vorgängig darüber zu informieren, worauf sie hören sollen und wozu.

Zentral ist auch, dass sie aufmerksam und motiviert sind, zuzuhören. Dazu beitragen kann, dass man Schwierigkeiten vorwegnimmt, indem man beispielsweise unvertraute Schlüsselwörter vorgängig mit den Schüler*innen bespricht.

Wichtig ist auch, Ablenkungen zu vermeiden. Hierzu dienlich ist ein ruhiger, aufgeräumter Platz.

Ebenso wichtig ist, dass die Zuhörenden ein Interesse am Thema entwickeln. Dies kann unterstützt werden, indem ein Advance Organizer präsentiert wird: Die Schüler:innen erfahren, was sie inhaltlich erwartet, und sie werden angeregt, eine Brücke zwischen ihrem Vorwissen und dem neuen Lernstoff zu schlagen.

Auswählen

In einem zweiten Schritt geht es darum, Laute sowie para- und nonverbale Signale zu erkennen, relevantes (Vor-)Wissen zu aktivieren und die Informationen auf ihre Vollständigkeit hin zu prüfen. Die Zuhörenden wählen aufgrund ihrer Zuhörabsicht aus, d. h. es findet eine Selektion statt: Relevantes wird aufgenommen, Unwichtiges ausgeblendet.

Organisieren

Anschliessend fügen die Zuhörenden Wörter und Sätze zusammen. Sie verknüpfen Textteile mit Vor- und Weltwissen und gliedern Informationen. Im Sinne der Selbstregulation geht es auch darum, sich zu fragen, was man verstanden hat und wo noch Verstehenslücken sind.

Integrieren

In diesem Schritt werden die neuen Informationen in die bisherigen kognitiven Strukturen aufgenommen und interpretiert.

Überwachen

Der Zuhörprozess ist zirkulär. Das Verstandene wird bewertet (Ist es ausreichend angesichts meiner Zuhörabsicht?) und reflektiert. Bei Bedarf werden weitere Informationen bzw. Klärungen eingeholt. Wie eingangs ausgeführt, greifen also bottom-up- und top-down-Prozesse ineinander: Einerseits leitet der akustische Reiz den Zuhörprozess, andererseits wirkt das Vorwissen steuernd.

Ist das Zuhören erfolgreich, mündet es in Hörverstehen: Es gelingt, aus dem Gehörten Sinn herzustellen, d. h. eine passende Vorstellung des Gehörten zu bilden.

Das präsentierte Modell fokussiert auf den Prozess, also auf die eigentliche akustische Verarbeitung. Zugleich sind die Zuhörabsicht und -motivation eingeschlossen, womit Aspekte der Subjektebene angesprochen sind. Was hingegen nicht explizit erscheint, ist die soziale Ebene: So gehört zum Zuhören – analog zum Lesen –, dass man sich über das Gehörte austauscht (Stichwort: Anschlusskommunikation) und mit anderen reflektiert.

Quellen:

Gschwend, Ruth (2014): Zuhören und Hörverstehen – Aspekte, Ziele und Kompetenzen. In: Grundler, Elke / Spiegel, Carmen (Hrsg.): Konzeptionen des Mündlichen – Wissenschaftliche Perspektiven und Didaktische Konsequenzen. Bern: hep, S. 143-160.

Imhof, Margarete (2010): Zuhören lernen und lehren. Psychologische Grundlagen zur Beschreibung und Förderung von Zuhörkompetenzen in Schule und Unterricht. In: Bernius, Volker / Imhof, Margarete (Hrsg.): Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Edition Zuhören, Bd. 8), S. 15-30.

Krelle, Michael (2010): Zuhördidaktik – Anmerkungen zur Förderung rezeptiver Fähigkeiten des mündlichen Sprachgebrauchs im Deutschunterricht. In: Bernius, Volker / Imhof, Margarete (Hrsg.): Zuhörkompetenz in Unterricht und Schule. Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht (Edition Zuhören, Bd. 8), S. 51–68.